Regula Wyss

«Leben Sie wohl und bleiben Sie mir gut!»

Zum Briefwechsel zwischen Thea Sternheim und Marguerite Schlüter

Während fast zwei Jahrzehnten, von 1952 bis 1970, führten die Autorin Thea Sternheim und Marguerite Schlüter, die Lektorin des Limes Verlags in Wiesbaden, einen Briefwechsel. Die Korrespondenz befand sich im Nachlass Marguerite Schlüters, die im Januar 2018 kurz vor ihrem neunzigsten Geburtstag verstorben war. Die Tagebuchautorin Thea Sternheim (1883–1971) publizierte ihren einzigen Roman ‹Sackgassen› im Limes Verlag. In diesem Zusammenhang lernten sich die beiden Frauen kennen. Schon bei ihrer ersten persönlichen Begegnung im April 1952 in Paris, wo Thea Sternheim seit 1932 lebte, verstanden sie sich gut. Nach dem Erscheinen des Romans blieben sie brieflich in Kontakt, und im Laufe der Jahre entwickelten sich Vertrautheit und Freundschaft, wie in den Briefen zu lesen ist.

Die uns vorliegende Korrespondenz ist lückenhaft und nur in den Jahren 1960–1970 phasenweise dialogisch. Es sind deutlich mehr Schriftstücke von Thea Sternheim an Marguerite Schlüter vorhanden als umgekehrt. Die Frauen gehören unterschiedlichen Generationen an, aber sie haben gemeinsame Interessen: Beide begeistern sich für Literatur, sind leidenschaftliche Leserinnen. Bücher, Lektüren, Autoren und Autorinnen sind wichtige Themen in ihren Briefen. Aus den Briefen Marguerite Schlüters erfahren wir einiges über die Verlagsgeschichte der jungen Bundesrepublik. Sie berichtet von ihrer Arbeit im Verlag, ihren Reisen und sportlichen Aktivitäten. Thea Sternheim wiederum erzählt über ihren Alltag in Paris. Die Stadt ist ihr zur Heimat geworden, trotzdem bleibt sie der deutschen Sprache und Kultur verbunden. Sie interessiert sich sehr für das Leben und die politischen Vorgänge im Nachkriegsdeutschland sowie für das Verhältnis Bundesrepublik–Frankreich. Als wache Beobachterin und regelmässige Zeitungsleserin reflektiert Thea Sternheim politische Ereignisse und gesellschaftliche Veränderungen zur Zeit des Kalten Krieges.

Die Zeilen vom 27. Juni 1960, die Marguerite Schlüter an Thea Sternheim, genannt Stoisy, schreibt, enthalten viele der Themen, um die es den beiden Frauen in ihrer Korrespondenz immer wieder geht: Sternheims Briefe, Austausch über Literatur, gegenseitige Wertschätzung, Freundschaft. Er soll als Beispiel für den Briefwechsel hier leicht gekürzt abgedruckt werden.

«Liebste Stoisy, 27.6.60

so viel gäbe es zu erzählen, dass ich nicht recht weiss, wo anfangen. Vor allem andern aber danke ich Ihnen herzlich für Ihren so lieben Brief, der mich so gerührt hat (ein bisschen abgegriffen dies Wort, doch ich finde kein treffenderes), dass ich ihn gleich dreimal hintereinander gelesen habe. Zwar komme ich mit mir selbst gemeinhin ganz gut aus; aus Ihren Worten aber spricht so viel Sympathie, dass ich nicht umhin kann, sie als unverdient zu empfinden. Aber es geht ja in der Welt in den seltensten Fällen nach Verdienst zu, und so erfreue ich mich Ihrer Zuneigung als eines unverdienten Geschenks …

Einen Wälzer nennen Sie Ihr wunderbares Buch! Das sollten Sie wirklich nicht tun, ein haarsträubender Ausdruck – nein, schlimmer noch: fast macht es Zahnweh, ihn in diesem Zusammenhang gebraucht zu sehn. Man kommt nicht los von dem Buch – und dabei habe ich unlängst erst der modernen Literatur so gut wie abgeschworen, schwelge fast ausschliesslich in alten Autoren, veranlasst durch eine neuerliche Lektüre von Curtius’ grandiosem Buch über Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Von Benn darauf aufmerksam gemacht, las ich es vor zehn Jahren schon einmal, fand es auch damals grossartig, habe aber, wie ich jetzt bemerkte, höchstens ein Zehntel davon begriffen. Jetzt möchte ich möglichst alles auf einmal nachholen, was unsre den Kriegszeiten entsprechende jämmerliche Schule an uns versäumte, und geniesse alles in wildem Durcheinander – Dante, Homer, Aristoteles, Seneca, Epiktet […] –, manchmal zweifle ich selbst daran, dass so etwas gut gehn kann. Was soll man aber tun, wenn man nur zwei knappe Abendstunden zur Verfügung hat und immer ängstlich nach der Uhr schielen muss, weil schon der nächste Morgen droht und man ach so schlafsüchtig ist. […] Kennen Sie übrigens Curtius’ kleines Büchertagebuch? Viele sehr schöne Stellen sind darin. Es kam kürzlich als Taschenbuch heraus, wenn Sie mögen, schicke ich es. […] Es ist halb elf, und gleich werden sich meine Nachbarn über das Tastengehämmer beschweren. […]»

«[…] und so erfreue ich mich Ihrer Zuneigung als eines unverdienten Geschenks …» (Brief vom 27.6.1960, M. Sch.)

Die Publikation von Sternheims Roman ‹Sackgassen› im Limes Verlag im Jahre 1952 ist der Anlass des Briefwechsels zwischen der Autorin Thea Sternheim und der Lektorin Marguerite Schlüter. Der Verlag wurde im Oktober 1945 von Max Niedermayer (1905–1968) gegründet und veröffentlichte zunächst Werke, die den Richtlinien der Reeducation-Programme der «Information Control Division»(ICD) entsprachen, etwa deutsche Klassiker wie Goethe, Kant und Wieland. Zudem publizierte der Verlag Übersetzungen anerkannter amerikanischer Autoren und Autorinnen, die im Nationalsozialismus verboten und verfemt gewesen waren, z.B. William Faulkner, Dorothy Parker, Virginia Woolf, W. Somerset Maugham.Ein Veilchenstrauss für die Lektorin. Marguerite Schlüter und Gottfried Benn. In: Edda Ziegler: Buchfrauen. Frauen in der Geschichte des deutschen Buchhandels. Göttingen: Wallstein Verlag 2014, S. 155 ff. Auch französische Autoren wie Guillaume Apollinaire, Jean Giraudoux und Raymond Queneau waren im Verlagsprogramm vertreten.

In den 1950er-Jahren publizierte Limes Werke der expressionistischen Literatur (Erstausgaben und Neuauflagen)Z.B. Lyrik des expressionistischen Jahrzehnts. Von den Wegbereitern bis zum Dada. Mit einer Einleitung von Gottfried Benn. Wiesbaden: Limes 1955. – In seinem Nachwort dankt der Verleger Max Niedermayer vielen Personen, die mit «Rat und Unterstützung» die Publikation des Buches ermöglicht hätten. Unter anderen ist auch Thea Sternheim erwähnt. sowie übersetzte Gedichtbände von Arthur Rimbaud (1954), Jean Cocteau (1955), Jorge Luis Borges (1958) und Samuel Beckett (1959). Es erschienen zudem Werke deutscher Emigranten wie Ernst Glaeser, Alfred Döblin, Stephan Hermlin und Hermann Kesten Carsten Pfeiffer: In Memoriam Marguerite Schlüter | BuchMarkt https://buchmarkt.de/menschen/in-memoriam-marguerite-schlueter.

Limes verlegte als erster deutscher Verlag Werke des amerikanischen Schriftstellers Truman Capote – etwa den Kurzroman und Bestseller ‹Frühstück bei Tiffany› (1959) Truman Capote: Breakfast at Tiffany’s (amerikanische Erstausgabe 1958). Der Roman wurde 1961 von Blake Edwards verfilmt mit Audrey Hepburn, George Peppard und Mickey Rooney in den Hauptrollen. – sowie amerikanische Autoren der BEAT-Generation: Allen Ginsberg (‹Das Geheul›, Gedichte, 1959); William S. Burroughs (‹Naked Lunch›, 1962); Lawrence Ferlinghetti (‹Sie›, Roman, 1963). Das Verlagsprogramm umfasste deutschsprachige Literatur sowie ins Deutsche übersetzte literarische Werke sehr unterschiedlicher Autorinnen und Autoren. Zu ihnen gehörten Hans Arp, Grete Weil, Maude Hutchins, W.H. Auden, Anna Achmatova, E.M. Cioran, W. Somerset Maugham, Guillaume Apollinaire, Raymond Queneau, Jorge Guillén, René de Obaldia, Claire und Ivan Goll, Ludwig Harig, Max Bense und viele andere mehr. Aufschlussreich ist der Bestand in der Handschriftensammlung des Deutschen Literaturarchivs Marbach. Das Archiv des Limes Verlags ist in 106 Kästen abgelegt. Es enthält die Korrespondenz des Limes Verlags, Briefe an Max Niedermayer und Marguerite Schlüter unter anderem von Autorinnen, Autoren, Übersetzern, Übersetzerinnen und Herausgebern.

Eine erste persönliche Begegnung in Paris mit Marguerite Schlüter erwähnt Thea Sternheim im April 1952 in ihrem Tagebuch Thea Sternheim: Tagebücher 1903–1971, hrsg. und ausgewählt von Thomas Ehrsam und Regula Wyss im Auftrag der Heinrich Enrique Beck-Stiftung, 5 Bde. Göttingen: Wallstein 2011 (2. Aufl.).: «Zum Abendessen das Ehepaar Niedermayer, die Sekretärin Niedermayers, Fräulein Schlüter, Mopsa Mopsa ist ein Spitzname für Dorothea Sternheim (1905–1954), die Tochter von Thea und Carl Sternheim.. Der Mann temperamentvoll und gut aussehend, die Frau auf den ersten Blick sympathisch; dem bleichsüchtigen Mädchen haftet die im Krieg verbrachte Jugend an. Bis um ein Uhr lebhafte Gespräche über Benn, über Deutschland.» (TB* 25.4.1952)

Marguerite Schlüter schätzte Thea Sternheim sowie auch deren Roman sehr. Eine gegenseitige Sympathie scheint von Anfang an vorhanden, wie Thea Sternheim auch in ihrem Tagebuch mehrfach erwähnt. Die Lebenssituationen und der biographische Hintergrund der beiden Frauen sind unterschiedlich: Thea Sternheim ist 1952, im Erscheinungsjahr ihres Romans, 69, Marguerite Schlüter 24 Jahre alt.

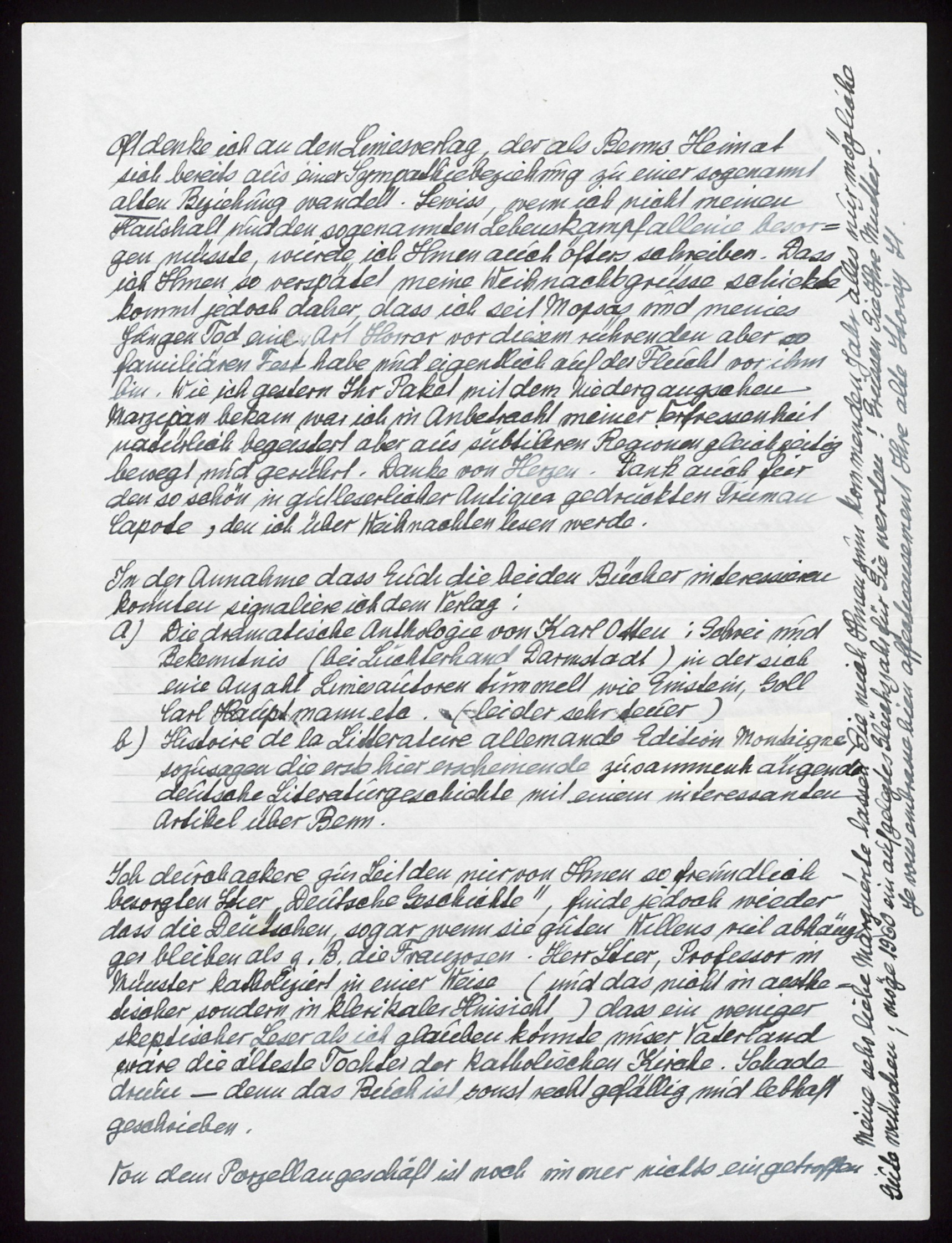

Thea Sternheim hat als Tochter aus wohlhabendem grossbürgerlichem Haus eine hervorragende Bildung genossen, im Gegensatz zu Marguerite Schlüter, deren Schulbildung zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs sehr dürftig gewesen ist und die sich ausgesprochen bildungshungrig zeigt. Unterschiede werden auch im privaten Leben und im Alltag deutlich: Für Thea Sternheim – bereits im fortgeschrittenen Alter – gehören Lesen und Schreiben sowie freundschaftliche und familiäre Beziehungen zu den bedeutenden Interessen. Aber auch politische Ereignisse oder Unruhen, etwa Streiks, spricht Thea Sternheim in ihren Briefen an. Sie macht sich Gedanken um das zweigeteilte Deutschland und um das «West-Ost-Problem», sie erwähnt die «Debatten um ein geeintes Europa» in Frankreich. Die Rückkehr der «Kolonialfranzosen» zunächst aus Indochina (ab 1954), später aus Algerien (ab 1959), hätten zu Spannungen auch in der Zivilgesellschaft geführt, zum Beispiel wegen zunehmender Wohnungsnot in Paris. (Brief vom 24.12.1959) [Brief 1a, 1b Th. Sternheim] 1a, Th. St., Brief vom 24.12.1959

1a, Th. St., Brief vom 24.12.1959 1b, Th. St., Brief vom 24.12.1959

1b, Th. St., Brief vom 24.12.1959

Marguerite Schlüter trat 1949 in den Limes Verlag ein. Schon bald wurde sie die wichtigste Mitarbeiterin Niedermayers und war aufgrund ihrer Kompetenzen massgeblich an der Gestaltung des Verlagsprogramms beteiligt. In ihren Briefen ist nachzulesen, wie vielseitig und anspruchsvoll ihre Arbeit als Lektorin und Übersetzerin ist. Die verantwortungsvolle Position, die sie innerhalb des Limes Verlags innehat, entwickelt sich nach dem Tod von Max Niedermayer (Mai 1968) und infolge wirtschaftlicher Probleme des Verlags zur grossen Belastung. In ihrer spärlichen Freizeit unternimmt Marguerite Schlüter Reisen, vor allem nach Italien und Griechenland, und widmet sich der bildenden Kunst. Regelmässige sportliche Aktivitäten – Hockey, Tennis, Schwimmen – sind ihr sehr wichtig. Eher selten hingegen geht sie in ihren Briefen auf politische und gesellschaftliche Themen ein. [Brief 2a, 2b M. Schlüter] 2a, M. Sch., Brief vom 30.09.1964

2a, M. Sch., Brief vom 30.09.1964 2b, M. Sch., Brief vom 30.09.1964

2b, M. Sch., Brief vom 30.09.1964

Liebes Fräulein Schlüter, Bien chère Marguerite, Mein gutes Schlüterchen, vielliebes Schlüterchen …

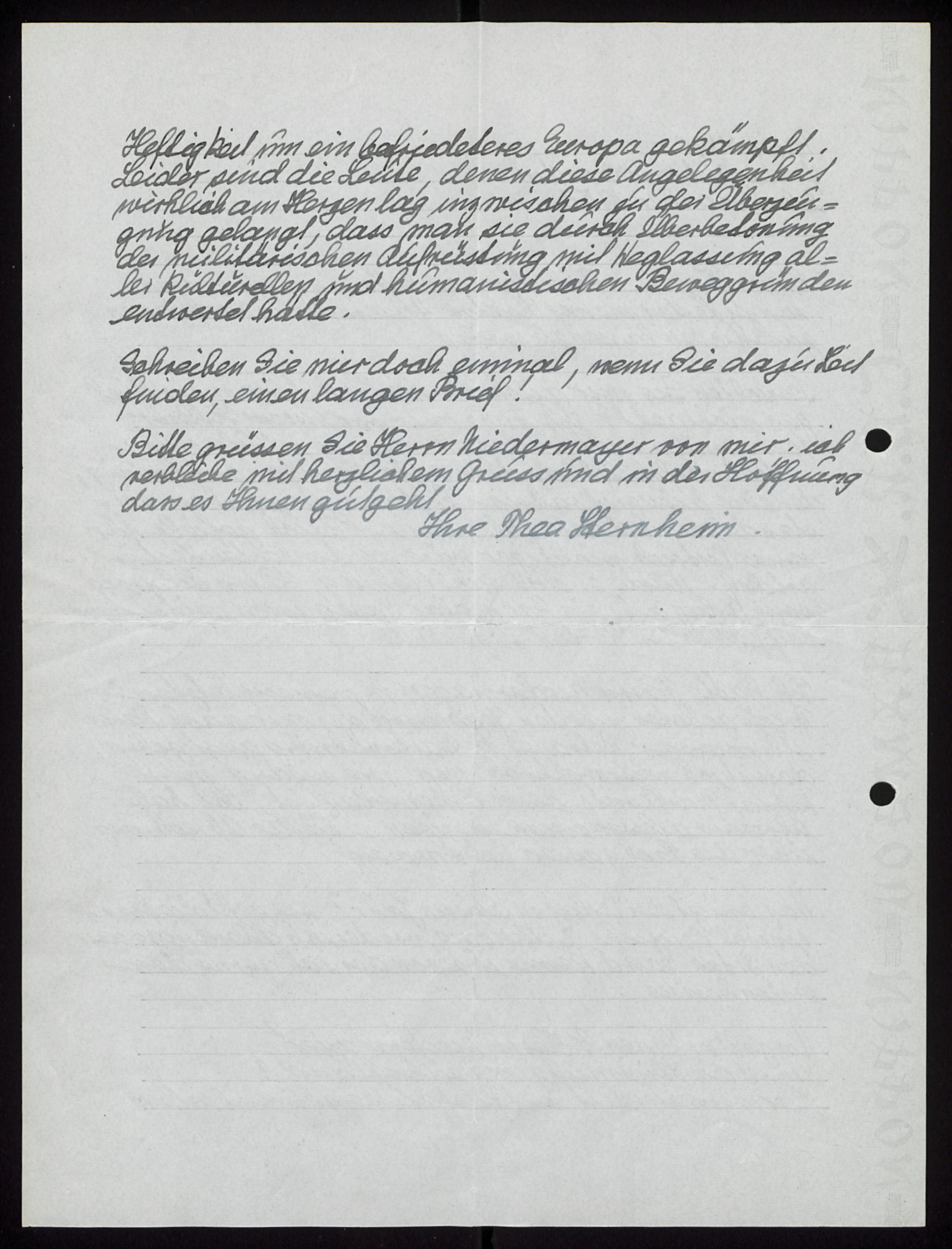

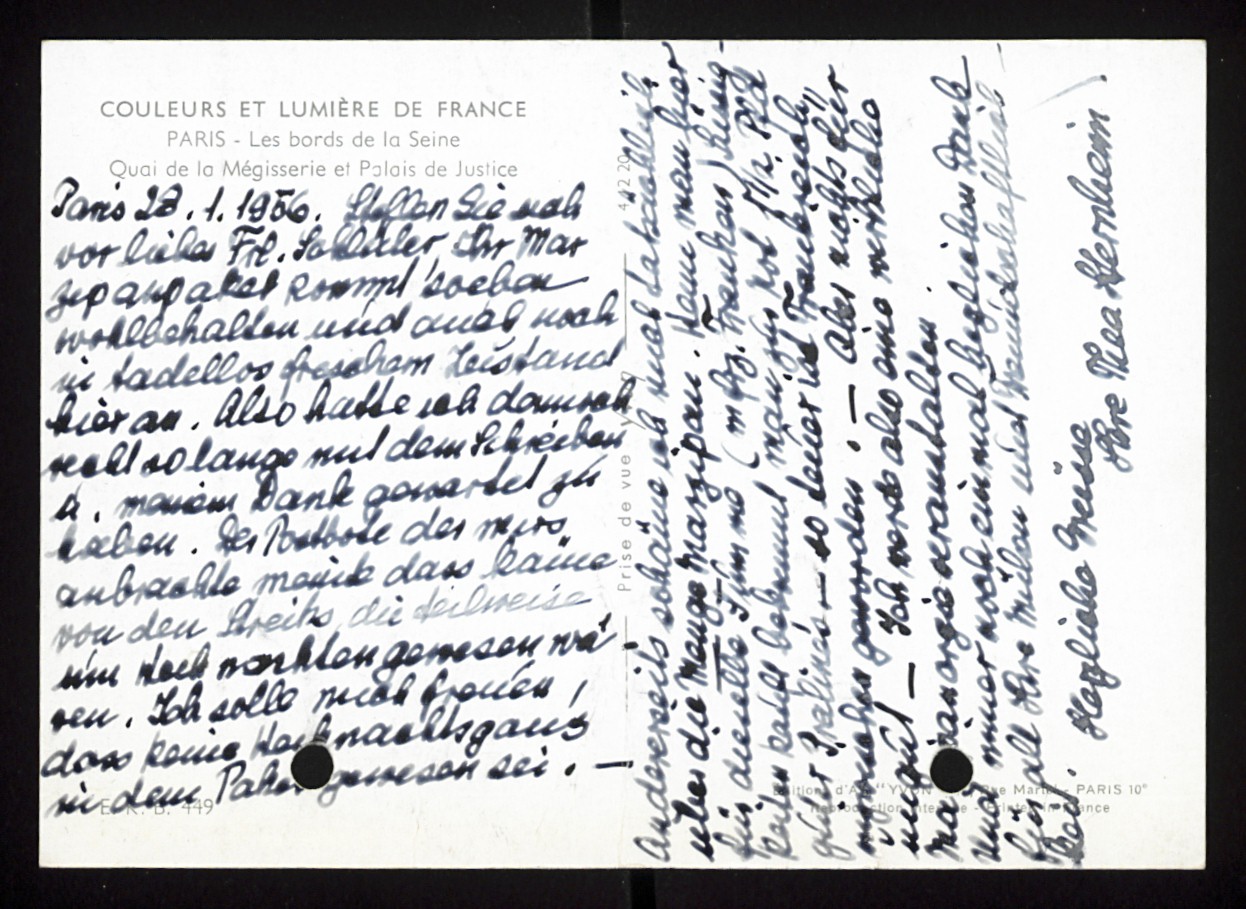

Das Schriftbild in den Briefen der beiden Frauen ist sehr unterschiedlich und verweist auf das ungleiche Lebensalter und Temperament der Autorinnen. Thea Sternheim schreibt ihre Briefe von Hand, in der Regel auf liniertes Papier, das Format etwas kleiner als A4. Wie in ihrem Tagebuch ist die Schrift regelmässig und gut lesbar. Die Sätze sind sorgfältig ausformuliert, es kommen praktisch keine Korrekturen vor. Thea Sternheim berichtet über ihren Alltag, ihre Begegnungen, Lektüren, über gesellschaftliche und politische Ereignisse in Paris, ab Mai 1963 in Basel. Im fortgeschrittenen Alter klagt sie über diverse gesundheitliche Probleme, Schwerhörigkeit, Asthma und rheumatische Schmerzen sowie Krämpfe in den Händen, was sich auf die Handschrift sichtbar auswirkt. Wohl auch aus diesen Gründen schreibt sie in den 1960er-Jahren, mit über achtzig, weniger und deutlich kürzere Briefe.

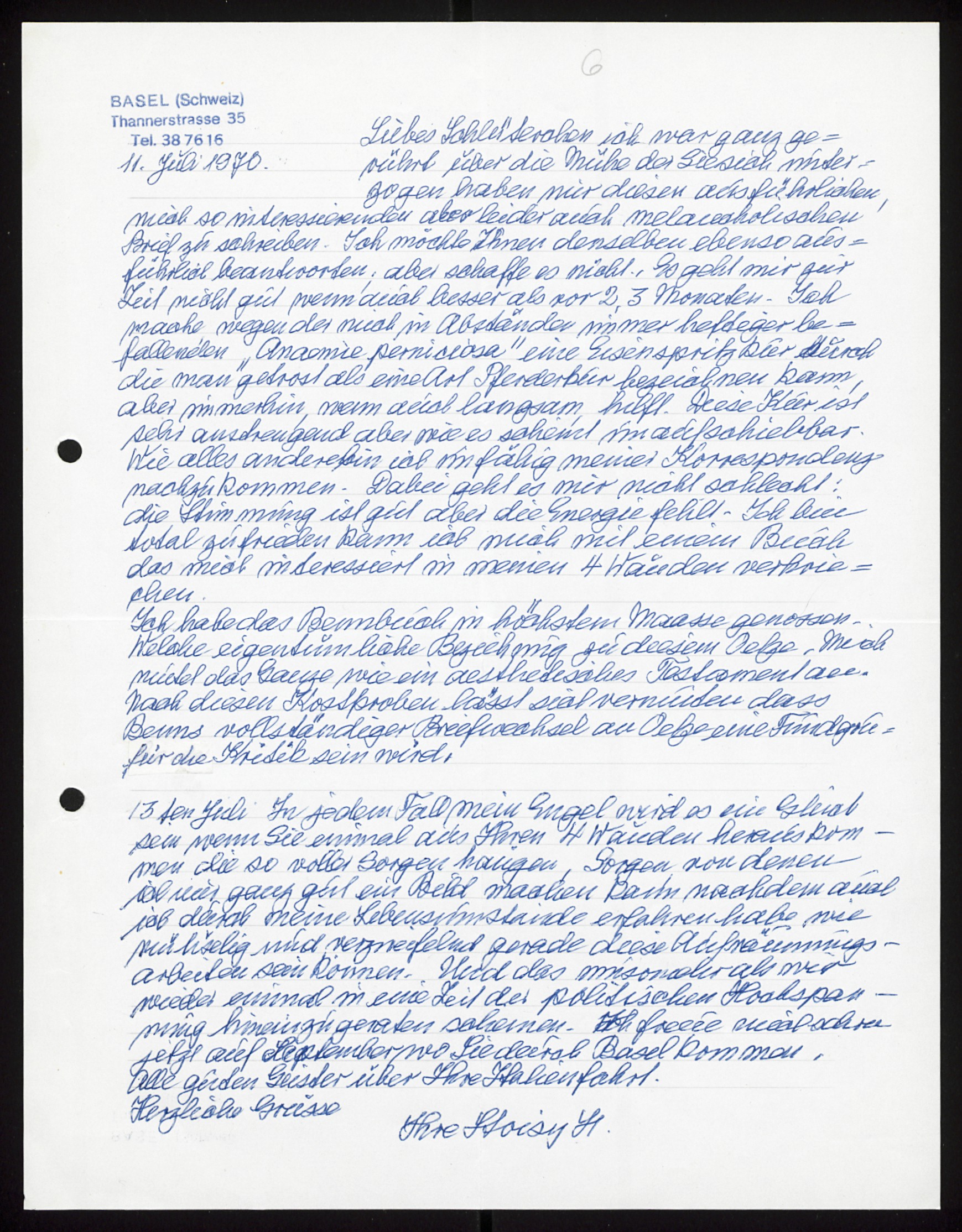

Marguerite Schlüters Briefe sind mit Schreibmaschine geschrieben, wohl schnell und öfter am Abend. Es sind jedoch auch einige Entwürfe in Hand- oder Kurzschrift überliefert. [Briefentwurf 3a, 3b M. Schlüter] 3a, M. Sch., Briefentwurf vom 13.9.1960

3a, M. Sch., Briefentwurf vom 13.9.1960  3b, M. Sch., Briefentwurf vom 13.9.1960 Im Brief vom 27.6.1960 ist etwa folgende Randnotiz in Klammer zu lesen: «Bitte sehr um Entschuldigung für dies hundsmiserable Schriftbild; aber mir laufen beim Tippen die Gedanken davon – und schreibe ich mit der Hand, bricht die ab – eine wahre Jammergestalt!» Manchmal macht Marguerite Schlüter Notizen direkt in Sternheims Briefen oder notiert Stichworte, die Verlagsinterna betreffen, auf die Rückseite eines Umschlags. Häufig sprudeln ihre Briefe nur so, die junge Frau möchte mit Thea Sternheim lieber ‹schwätzen›, sie lieber persönlich treffen als ihr schreiben. Von Feierabend ist in ihren Briefen nicht die Rede, vor oder nach der Korrespondenz muss sie für den Verlag noch Texte übersetzen oder redigieren.

3b, M. Sch., Briefentwurf vom 13.9.1960 Im Brief vom 27.6.1960 ist etwa folgende Randnotiz in Klammer zu lesen: «Bitte sehr um Entschuldigung für dies hundsmiserable Schriftbild; aber mir laufen beim Tippen die Gedanken davon – und schreibe ich mit der Hand, bricht die ab – eine wahre Jammergestalt!» Manchmal macht Marguerite Schlüter Notizen direkt in Sternheims Briefen oder notiert Stichworte, die Verlagsinterna betreffen, auf die Rückseite eines Umschlags. Häufig sprudeln ihre Briefe nur so, die junge Frau möchte mit Thea Sternheim lieber ‹schwätzen›, sie lieber persönlich treffen als ihr schreiben. Von Feierabend ist in ihren Briefen nicht die Rede, vor oder nach der Korrespondenz muss sie für den Verlag noch Texte übersetzen oder redigieren.

Immer wieder ist zu lesen, wie viel ihnen der persönliche Kontakt bedeutet. Der direkte Gedankenaustausch war beiden ein Bedürfnis, und es ist anzunehmen, dass dabei Themen zur Sprache kamen, die in den Briefen nur andeutungsweise erörtert werden. Sternheim und Schlüter trafen sich zu mehrtägigen Besuchen in Deutschland (vor allem in Wiesbaden und Marbach), in Paris und schliesslich in Basel. Marguerite Schlüter besuchte Thea Sternheim jeweils auf der Durchreise ins Tessin (Ascona, Contra), wo sie häufig ihre Ferien bei Freunden verbrachte. Nach einem Treffen in Wiesbaden im September 1959 reden sie sich mit Vornamen bzw. Spitznamen und mit «Sie» an: Marguerite Schlüter eröffnet ihre Briefe mit «Liebste Stoisy» – eine Anrede, die nur Familienangehörigen oder sehr guten Freundinnen und Freunden gestattet ist. Thea Sternheim spricht ihre Briefpartnerin mit «Marguerite» oder «Schlüterchen» an.

Aus der Korrespondenz und aus Notaten im Tagebuch geht hervor, dass sich die beiden Frauen zwischen 1952 und 1970 etwa zwanzigmal persönlich trafen, oft zusammen mit Max Niedermayer und seiner Frau Lilo. Diese Zusammensetzung nannte Thea Sternheim die «Dreieinigkeit» oder «Limes selbdritt».

«Ein in jeder Beziehung grossartiges und wunderbares Buch […]» (Brief vom 10.6.1960, M. Sch.)

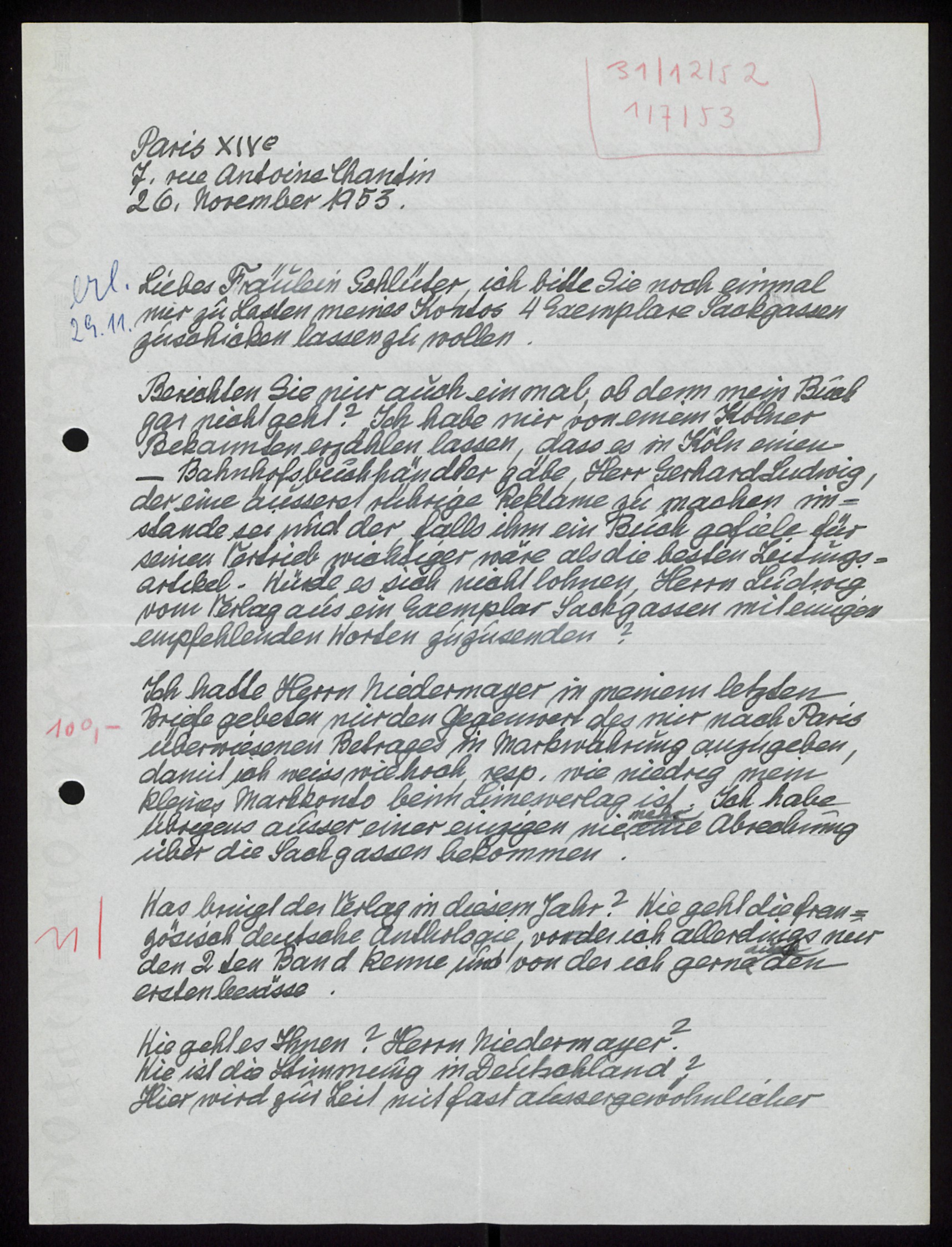

Die ersten Briefe Thea Sternheims an Marguerite Schlüter aus den Jahren 1952 und 1953 sind förmlich gehalten, sie betreffen den Roman ‹Sackgassen›, den Schlüter als Mitarbeiterin des Verlags betreut. Die Autorin teilt der Lektorin letzte Korrekturen im Manuskript mit, sie nennt Adressen für den Versand von Beleg- und Rezensionsexemplaren. Später fragt sie nach Besprechungen und Verkaufszahlen. Immer wieder erkundigt sie sich nach dem Verlagsprogramm des Limes Verlags, dem sie sich sehr verbunden fühlt. [Brief 4a, 4b Th. Sternheim]  4a, Th. St., Brief vom 26.11.1953

4a, Th. St., Brief vom 26.11.1953  4b, Th. St., Brief vom 26.11.1953

4b, Th. St., Brief vom 26.11.1953

Der Roman ‹Sackgassen› ist neben ihrem Tagebuch Thea Sternheims zweites grosses Lebenswerk, er hat eine lange Vorgeschichte. Sie begann bereits in den Jahren 1916/17, als Thea Sternheim ihre Novelle ‹Anna› schrieb, die 1917 unter Carl Sternheims Namen mit zwei weiteren Erzählungen des Autors, ‹Geschwister Stork› und ‹Meta›, in einem Band mit dem Titel ‹Mädchen› Carl Sternheim: Mädchen. Mit vierzehn Lithografien von Ottomar Starke. Leipzig: Kurt Wolff Verlag 1917. erschien. Dass Thea Sternheim die Autorin der Erzählung ‹Anna› war, wurde erst 1920 im Zusammenhang mit der Übersetzung ins Ungarische bekannt. Thea Sternheim: Anna. Regény, Fordítás Bardócz Arpád, Angerbauer Roland. Timisoara [Temesvár]: Moravetz 1920 (Pán Könyvtár, Bd.3).

Hauptperson der Erzählung ist das Mädchen Anna, die 1900 ihre Mutter mit zehn Jahren verliert. Die Waise wird von ihrer Schwester Frieda und deren Mann, dem deutschnational gesinnten Lehrer Mücke, aufgenommen. In seinem Haushalt muss sie arbeiten wie eine Dienstbotin. Der Lehrer neigt zu Jähzorn und Handgreiflichkeiten, Frieda duckt sich und schweigt. Kurz nach der Geburt ihres Sohnes Bernhard wird Frieda, inzwischen eine vergrämte Frau, krank. Anna pflegt sie bis zu deren Tod. Danach denkt die junge Frau nur noch daran, das Haus Mücke zu verlassen. Sie findet eine Stelle an einer belgischen Mädchenschule. Der französische Untermieter der Familie schenkt Anna eine Kiste mit Büchern von Stendhal, Karl Joris Huysmans, Molière, Balzac, Maupassant … und der ‹Correspondance de Gustave Flaubert› in vier Bänden. Auf der Reise nach Belgien nimmt Anna die Briefe von Gustave Flaubert an den Schriftsteller Maxime Du Camp zur Hand und ist sogleich gefesselt.

Basierend auf dieser knapp 50-seitigen Erzählung wird Thea Sternheim ihren Roman ‹Sackgassen› aufbauen und in den folgenden 35 Jahren daran arbeiten, wenn auch immer wieder mit langen Unterbrechungen. Es ist kein autobiographischer Roman im herkömmlichen Sinn, jedoch greift Thea Sternheim auf die ihr wichtigen Lebenserfahrungen sowie auf Erkenntnisse zurück, die sie bei ihren Lektüren gewonnen hat. Wie für Anna in der Erzählung und im Roman war Gustave Flaubert auch für Thea Sternheim ein Leitstern seit jungen Jahren. Seine Bücher und ein Bild Flauberts, den sie als «Heiligen» verehrt, begleiten Thea Sternheim ihr Leben lang. In seinen Romanfiguren erkennt sie – wie auch Anna – die Fähigkeit zur Hingabe, die Bereitschaft zum Verzicht, zur «Loslösung» sowie zum bewussten Verzeihen, wie etwa jenes «Je ne vous en veux plus» («Ich nehme es Ihnen nicht mehr übel»), das Charles Bovary seinem Nebenbuhler Rodolphe gegenüber ausspricht.

In den ersten vier Kapiteln weicht der Roman ‹Sackgassen› inhaltlich kaum von der Erzählung ‹Anna› ab, die folgenden 27 Kapitel schreiben die Geschichte von Anna weiter. Als Zwanzigjährige wird sie Lehrerin in einem Mädchenpensionat in Brüssel. Die fünfzehnjährige Schülerin Nadja, eine Russin, liebt ihre Lehrerin Anna überschwänglich, das junge Mädchen erzählt ihr von seiner Kindheit und Jugend in Russland. Sie hat ein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein und sieht in Anna eine Seelenverwandte. Anna weicht aus, will sich nicht verpflichten. In Brüssel hat sie Jean Maldeghem kennengelernt, einen begeisterten Büchersammler und Antiquar. Mit ihm teilt Anna die Leidenschaft für Bücher und Handschriften. Nadja spürt, wie Anna ihr entgleitet und dass sie sich für Maldeghem entscheiden wird. In ihrer Verzweiflung wählt Nadja den Freitod.

Anna will Jean verlassen, lässt sich aber von ihm umstimmen und zieht mit ihm zusammen. Sie wird schwanger, versinkt in Schwermut und Zweifeln. Um sie abzulenken, schlägt Maldeghem eine Reise nach Paris vor. Dort treffen die beiden auf die weiteren Hauptpersonen des Romans: Durtin, den ernsthaften Übersetzer deutscher Texte von Mystiker/innen ins Französische, und seinen 19-jähriger drogensüchtigen Freund Freddy; die lebenslustige junge Marie, die sich mit Begeisterung in die Psychoanalyse vertieft hat und mit David, einem alten und weisen Psychiater, eine tiefe Freundschaft pflegt. Bald schon beginnt Jean eine Affäre mit Marie. Obwohl dies Anna verletzt, findet sie Marie von Anfang an sympathisch und vertraut sich ihr an, erzählt ihr, was sie nach wie vor tief bewegt: ihre Begegnung mit Nadja und deren Tod. Mit niemandem sonst (ausser in den Zwiegesprächen mit Nadja) kann Anna über so wesentliche Themen wie den Tod und ein Weiterleben der Seele sprechen wie mit Marie.

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges greift in das Leben aller Romanfiguren ein. Für das Ehepaar Anna und Jean hat er verhängnisvolle Folgen. Der Einfall der Deutschen in das neutrale Belgien hat patriotische Leidenschaften in Maldeghem geweckt, von denen er vorher nicht einmal geahnt hat. Anna hingegen verabscheut jede Art von Nationalismus und Chauvinismus, sie lehnt den Krieg kategorisch ab. Sie stellt Jean vor die Wahl, sich entweder für sie und das Kind oder den Krieg zu entscheiden. Maldeghem wählt Letzteren und fährt nach England, um von dort aus für die Befreiung seines Landes zu kämpfen. Anna bleibt in Brüssel zurück und erhält ausser einem verworrenen Brief kein Lebenszeichen mehr von Jean. Die lange Trennung von Jean und das Alleinsein verändern Anna: Sie wird wieder die, die sie einmal war. «Die lange Vereinsamung hatte ihr vom Partner beeinflusstes Wesen zu seinem Urzustand zurückgeklärt.» (Sackgassen, S. 318). Sie nimmt Flüchtlinge bei sich auf und hat nur noch den Wunsch, den Ärmsten zu helfen. Am Tag nach einem imaginären Dialog mit Nadja, einer Schlüsselszene des Romans, bricht bei Anna in den letzten Kriegstagen 1918 eine schwere Grippe aus und sie stirbt.

Der Roman ‹Sackgassen› ist als Entwicklungsroman (und als Desillusionsroman) angelegt. Jedoch wird nicht nur Annas Entwicklung, sondern auch jene von weiteren Hauptpersonen beschrieben. Infolge dieser breiten Darstellung wird das Werk zusätzlich zu einem Gesellschaftsroman. Er spielt vor allem in den europäischen Metropolen Brüssel und Paris von 1910 bis etwa 1920, also in den letzten Jahren der Belle Epoque, der Zeit des furchtbaren Krieges und der Nachkriegszeit. Das Schicksal aller Romanfiguren ist in den Kriegsjahren eng miteinander verschränkt. [Brief 5a, 5b M. Schlüter]  5a, M. Sch., Brief vom 10.6.1960

5a, M. Sch., Brief vom 10.6.1960  5b, M. Sch., Brief vom 10.6.1960

5b, M. Sch., Brief vom 10.6.1960

Stilistisch auffallend sind die oft seitenlangen Mono-Dialoge, die einzelne Personen – vor allem Anna – mit sich selbst führen, um sich Klarheit zu verschaffen und mit sich ins Reine zu kommen. Auch erlebte Rede, innere Monologe und rhetorische Fragen vermitteln die Gedankengänge und Selbstreflexionen der Figuren. Diese Stilmittel tragen wesentlich zum ernsthaften Grundton des Buches bei, wobei auch schlagfertige Dialoge und satirische Passagen nicht fehlen. Gottfried Benn verweist in seiner Besprechung des Romans auf eine besondere Note der Autorin: ihren Hang zum Esoterischen. Er bewertet ‹Sackgassen› als «ein ausgereiftes Objekt, eine durchgegliederte Epik von hohem Rang.» Gottfried Benn: Die Sackgassen. Zu Thea Sternheims Sackgassen, in: Sämtliche Werke. Stuttgarter Ausgabe, in Verbindung mit Ilse Benn, hrsg. von Gerhard Schuster. Stuttgart 1986 ff. Band VI, Prosa 4, S. 63. Trotz der langen Entstehungszeit des Romans, die Thea Sternheim in ihrem Tagebuch wiederholt mit einer Schwangerschaft vergleicht, wirkt das Werk kohärent, wenn auch sehr verdichtet.

Am 10. Juni 1952 erhält Thea Sternheim eine Postkarte von Benn, der die Satzfahnen des Romans liest: «Meine Teure, das Buch ist so schön, dass man nicht auf einer Postkarte darüber schreiben sollte. Ich nähere mich dem Ende, habe vieles angestrichen, viele Notizen gemacht, habe Einwände gegen einiges, bin aber immer von Neuem hingerissen. Hoffentlich werden das viele bei uns sein.» GB–Th.St., S. 224 f. Diese Hoffnung wird sich trotz guter Besprechungen von zum Teil prominenten Autorinnen und Autoren Ingeborg Bachmann: [Rezension] in: Wort und Wahrheit 7 (1952), Heft 12, S. 944. – Friedrich Sieburg: Ein ernstes Buch. In: Die Gegenwart (Jg. 7 (1952), Nr. 17), hrsg. von Max von Brück et al. Frankfurt 1952, S. 535. – Helmut Uhlig: Individualisten. Thea Sternheim: Sackgassen. In: Der Monat (Jg. 5 (1953), Heft 52, hrsg. von Melvin J. Lasky. Berlin Dahlem 1953. nicht erfüllen; innerhalb eines Jahres werden nur 240 Bücher verkauft. Thea Sternheim ist zunächst enttäuscht und verunsichert über diese fehlende Resonanz, jedoch sei ihr «Herz ohne Bitterkeit», wie sie am 20. Februar 1953 in ihrem Tagebuch notiert. «Andere, Bessere als mich hat das Publikum ebenfalls abgelehnt.»

Wie lässt sich diese Diskrepanz zwischen literarischer Anerkennung und tiefen Verkaufszahlen erklären? Dass der Roman keine leichte Lektüre ist, steht zweifellos fest. «Ein ernstes Buch» setzt der Schriftsteller und Literaturkritiker Friedrich Sieburg als Titel seiner Rezension (siehe Anm. 13) und hält fest: «Einem ernsten, ja schwierigen Buch Erfolg wünschen, heisst, an das Beste im Leser appellieren.» Ernst und schwierig erscheint das Buch dabei nicht nur thematisch, sondern auch sprachlich. Ausschweifende und oft mysteriös wirkende Mono-Dialoge und innere Monologe zeichnen den Roman aus. Hinzu kommt, dass fast alle Romanfiguren in ihren Bestrebungen scheitern. Der Roman ist im Grundton tragisch, und der Schluss bleibt offen und rätselhaft. Zudem erscheint der Roman in den frühen Fünfzigerjahren, in den ersten Jahren des deutschen Wirtschaftswunders. Nach den entbehrungsreichen Jahren des Krieges und der Nachkriegszeit findet der Slogan «Wohlstand für alle» eher Anklang als Verzicht. Dank der Unterstützung der westlichen Alliierten und dem Marshallplan erholt sich die Bundesrepublik relativ schnell von den Kriegsfolgen, die Wirtschaft erlebt in diesem Jahrzehnt ein starkes Wachstum. Die Menschen wollen nach vorne schauen und sich nicht mit dem Ersten Weltkrieg befassen, der zentralen Katastrophe im Roman, welche die Entwicklung der Romanfiguren bestimmt.

«Unser unvergesslicher Benn …» (Brief vom 22.5.1960, Th. St.)

Es war Gottfried Benn, der sich beim Verleger des Limes Verlags, Max Niedermayer, persönlich für Thea Sternheims Roman eingesetzt hatte, und zwar bevor er das Manuskript gelesen hatte. Für diese Unterstützung ist Thea Sternheim dem Schriftsteller, den sie «Protektor meines Wälzers» GB–Th.St., S. 208. nennt, ihr Leben lang dankbar. Gottfried Benn und Thea Sternheim kannten sich da schon seit Jahrzehnten. Auch für Marguerite Schlüter (als seine Verlagslektorin) war er eine wichtige Person. Im Briefwechsel zwischen den beiden Frauen kommt Gottfried Benn ebenfalls immer wieder vor.

Sternheim und Benn hatten sich erstmals im Februar 1917 getroffen. Damals lebte Thea Sternheim, in zweiter Ehe verheiratet mit dem Dramatiker Carl Sternheim, in La Hulpe bei Brüssel. Benn arbeitete im Ersten Weltkrieg als Militärarzt in Belgien. Über diese erste Begegnung schreibt sie in ihrem Tagebuch: «Ein blonder schlanker, typisch preussisch aussehender Mensch […]. Er macht Verbeugungen beim Herein- und Hinausgehn[,] Verbeugungen[,] reicht man ihm eine Hand. Man spricht über Literatur. Ohne besondere Relation zu den Jungen schätzt er einiges von Werfel, einiges von Mann, Sternheim. Vorliebe für Hölderlin. […] Entwicklung auf naturwissenschaftlicher Basis aufgebaut. Wie kommt sein Wortschatz so ins Blühen? Der Sohn eines protestantischen Pastors in der Mark, seine Mutter Genferin, Calvinistin. Unter Begriffen wie Gottes Zorn, Vaterland, Bereitschaft für den Staat zu sterben aufgewachsen, fragt er nicht: Wie konnte dieser schreckliche Krieg möglich werden, sondern antwortet: Da er einmal da ist, muss er ausgekämpft werden. Milde ist in keiner Hinsicht am Platze.» (TB 3.2.1917) Benn berichte über standesrechtliche Erschiessungen von verurteilten Spionen «mit der erschreckenden Sachlichkeit eines Arztes, der einen Leichnam seziert. Alles andere, die Vorkommnisse in Louvain, in Dinant, die Fortführung und Misshandlung der Chomeurs findet er ebenfalls richtig. […] Jede Verständigung ist aussichtslos. Man rennt mit dem Kopf gegen eine Mauer.» (Ebd.)

Thea Sternheims Pazifismus tolstojscher Prägung war mit der Haltung des Militärarztes Gottfried Benn absolut unverträglich, was jedoch nichts daran änderte, dass sie sein literarisches Werk bewunderte und sich im Laufe der Jahre Vertrautheit und Freundschaft entwickelten. Eine Grenze überschritt Benn jedoch mit seinem Engagement für den Nationalsozialismus in den Jahren 1933/34. Als Thea Sternheim davon erfuhr, brach sie den Kontakt abrupt und enttäuscht ab, verfolgte aber trotz allem interessiert weiterhin sein literarisches Schaffen. Sie selbst hatte Deutschland bereits 1932 aus Abscheu vor dem Nationalsozialismus verlassen und war nach Paris emigriert – freiwillig und als ‹Arierin›. Erst Jahre später, am 19. Juni 1949, nahm sie, vermittelt durch die deutsche Zeitschrift ‹Merkur›, die Verbindung zu Benn wieder auf, versicherte ihm in einem kurzen Brief «[…] in diesen langen Jahren, in denen ich nichts von Ihnen hörte, habe ich nichtsdestoweniger so oft und intensiv an Sie gedacht, dass ich mir fast einbilden möchte, dies intensive Ansiedenken hätte Sie doch irgendwie erreichen müssen». Sie schliesst mit den Worten: «Schreiben Sie mir! Habe ich Ihre Handschrift erst einmal wiedergesehen erzähle ich Ihnen auch alles, was von uns zu sagen ist. In alter Freundschaft Ihre Stoisy Sternheim.» Ebd., S. 121. Gottfried Benn reagiert wenige Wochen später, schreibt, er habe bereits vor vier Jahren vergeblich versucht, mit ihr wieder Verbindung aufzunehmen. Er schickt ihr sogleich seine drei neuesten Werke mit Widmung: den Gedichtband ‹Statische Gedichte› (Zürich: Arche 1948), die Gespräche ‹Drei alte Männer› (Wiesbaden: Limes 1949) und den Band ‹Der Ptolomäer› (Wiesbaden: Limes 1949). Thea Sternheim und Gottfried Benn nehmen ihren Briefwechsel nach 17 Jahren Unterbrechung wieder auf. Schon bald, am 4. August 1949, erwähnt Thea Sternheim ihren «roman-fleuve», die ‹Sackgassen›, sie habe den Roman schon 1917 begonnen, dann liegen gelassen, es fehlten jetzt noch die letzten zehn Seiten. Ebd., S. 126. Benn interessiert sich dafür, findet die Nachricht aufregend, ermuntert sie, bald zu einem Ende zu kommen. Er sei sicher, das Werk sei hochinteressant. Sie solle doch seinen Verleger Max Niedermayer kontaktieren. Thea Sternheim folgt den Empfehlungen Benns, beendet ihren Roman und schickt das Manuskript schliesslich im Januar 1951 an den Limes Verlag. Knapp einen Monat später bekommt die Autorin einen zustimmenden Brief des Verlegers, der ihr lediglich zu ein paar Streichungen rät. Der Roman soll im Herbst 1952 publiziert werden, Benn liest die Satzfahnen und verspricht, den bereits erwähnten Aufsatz zum Erscheinen des Buches zu schreiben.

Mitte August 1952 wird Thea Sternheim an die Berliner Festwochen eingeladen, um dort am 25. September ihren Roman im ‹Bühnenklub› am Kurfürstendamm im Rahmen einer Buchpremière vorzustellen. Nie hatte sich Thea Sternheim vorgestellt, dass ihr Roman so viel Aufmerksamkeit bekommen würde, und dies erst noch in diesem festlichen Rahmen in Berlin. Im September 1952 reist Thea Sternheim also erstmals nach nahezu 20 Jahren Abgesehen von einem Aufenthalt in Berlin im März 1933. Thea Sternheim versuchte u.a. vergeblich, ihren Reisepass zu verlängern. wieder nach Deutschland. Im Anschluss an ihre Buchpräsentation besucht sie ihren Bruder Theo, der in Viersen, einem Dorf an der holländischen Grenze, lebt. Sie besucht auch Städte am Niederrhein, der Heimat ihrer Herkunftsfamilie. Zurück in Paris, schreibt sie an Marguerite Schlüter, sie gestehe, «dass mir die Rückreise durchs Rheinland regelrecht zugesetzt hat: Den schrecklichen Anblick den Köln bietet hatte ich in meinen kühnsten Vorstellungen doch nicht für möglich gehalten. Daran gemessen wirkt doch selbst das stark zerstörte Berlin noch wie eine Oase …» (Brief vom 14.10.1952)

Anlässlich der Buchpremière und in den darauffolgenden Tagen treffen sich Thea Sternheim und Gottfried Benn erstmals wieder seit gut zwanzig Jahren. Es sollten die letzten persönlichen Begegnungen werden. Weil immer noch andere Bekannte oder Familienangehörige anwesend sind und sie sich nie zu zweit sehen können, fehlen die vertrauten Aussprachen, die sie früher so geschätzt haben. Den Briefwechsel nehmen sie danach zwar wieder auf, aber auch den Briefen fehlt es nach diesen Begegnungen an Intensität. Benn, gesundheitlich beeinträchtigt, schreibt in einem Brief vom 7. März 1953: «Ich meinerseits habe schon seit Ihrer Abreise hier ein belastetes Gewissen Ihnen gegenüber. Meine Briefe waren leer und stur, ich habe keinen guten Winter hinter mir. Körperlich sehr belastet von Müdigkeiten und Lethargien.» (Abschrift in TB 10.3.1953) Ohnehin findet er das Briefeschreiben nur einen schwachen Ersatz für das persönliche Gespräch, wie er Thea Sternheim zu verstehen gibt. Über seine gesundheitlichen Probleme wird sie weniger von ihm selbst als von gemeinsamen Bekannten, unter ihnen Marguerite Schlüter, informiert. Von Benns Tod erfährt sie, als sie am 9. Juli 1956 die Zeitung ‹Le Monde› liest. Sie notiert in ihr Tagebuch: «Benn, wahrscheinlich ein Opfer der plötzlich einsetzenden Hitze am Sonnabend den 7 Juli in Berlin gestorben. Wie bei Mopsas Tod vor 22 Monaten fällt auch der seine in die Zeit der Gladiolen. Mit ihm erlischt ein schwer wiegender Teil meines Lebens. Wie freundschaftlich war er zur Zeit von [Carl] Sternheims Krankheit, wie freundschaftlich war er mit mir bei Herausbringung der ‹Sackgassen›. Die an sich schon so leergewordene Welt wird immer leerer.» (TB 9.7.1956)

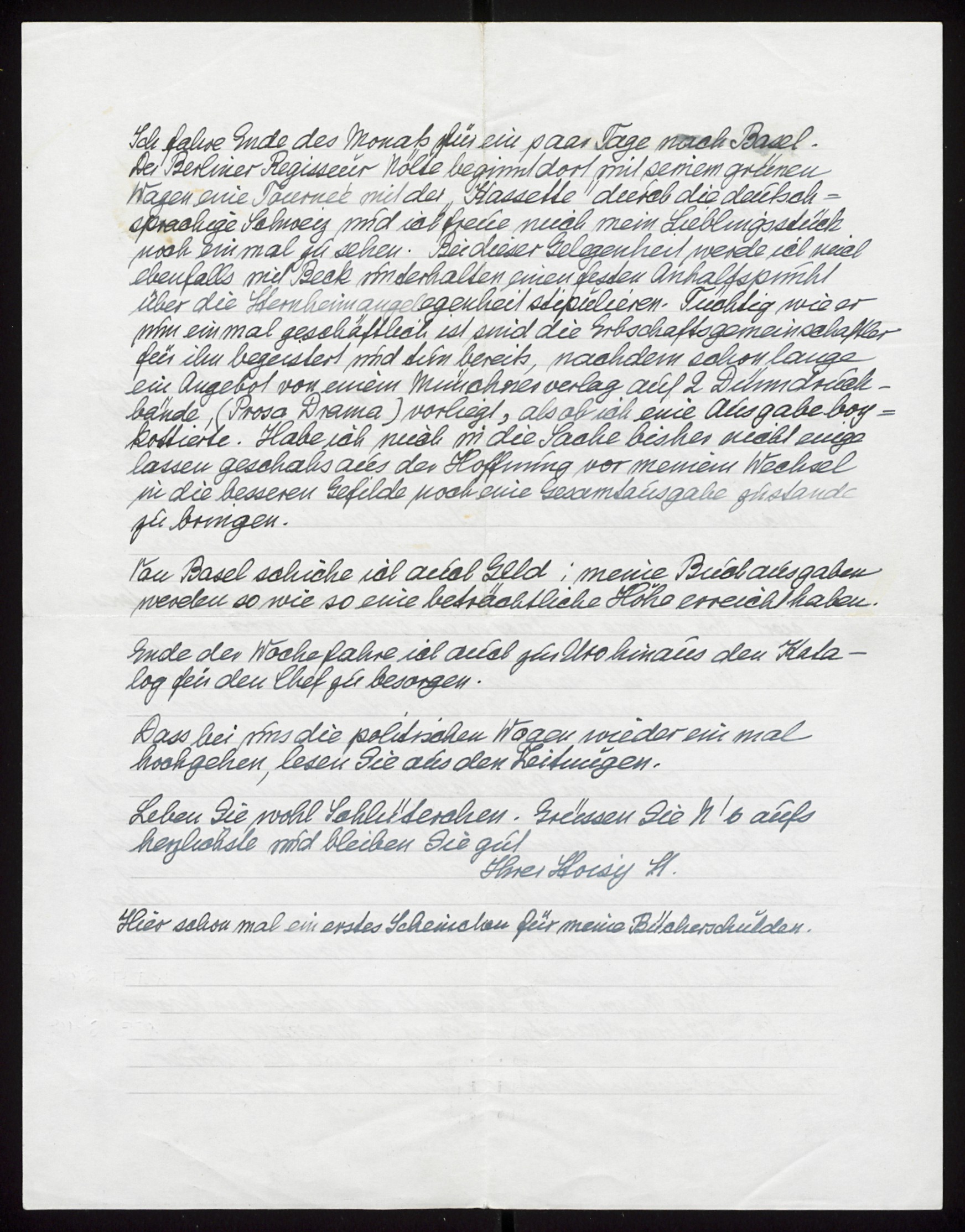

Wie bereits erwähnt, taucht der Name Gottfried Benn in der Korrespondenz Sternheim–Schlüter sehr häufig auf. [Brief 6a, 6b Th. Sternheim]  6a, Th. St., Brief vom 30.4.1960

6a, Th. St., Brief vom 30.4.1960 6b, Th. St., Brief vom 30.4.1960 Thea Sternheim erhielt von Limes sämtliche Bücher des Autors kurz nach deren Erscheinen. Sie äusserte sich immer sehr dankbar und lobte die editorische Sorgfalt. Am 15.8.1958 schreibt sie an Marguerite Schlüter, nachdem sie von der geplanten vierbändigen Ausgabe (hrsg. von Dieter Wellershoff) erfahren hat: «Wie Ihnen trotz der stets verspäteten Antwort klarmachen in welchem Maass mich Ihre Briefe anheimeln – um nicht noch präziser ‹anheimatlichen› zu sagen. Nichts was mich du Côté de chez les Allemands mit mehr liebender Neugier erfüllt als die Benn’sche Gesamtausgabe.»

6b, Th. St., Brief vom 30.4.1960 Thea Sternheim erhielt von Limes sämtliche Bücher des Autors kurz nach deren Erscheinen. Sie äusserte sich immer sehr dankbar und lobte die editorische Sorgfalt. Am 15.8.1958 schreibt sie an Marguerite Schlüter, nachdem sie von der geplanten vierbändigen Ausgabe (hrsg. von Dieter Wellershoff) erfahren hat: «Wie Ihnen trotz der stets verspäteten Antwort klarmachen in welchem Maass mich Ihre Briefe anheimeln – um nicht noch präziser ‹anheimatlichen› zu sagen. Nichts was mich du Côté de chez les Allemands mit mehr liebender Neugier erfüllt als die Benn’sche Gesamtausgabe.»

Gottfried Benns Werke wurden seit 1949 im Limes Verlag veröffentlicht. Er war 1938 aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen und mit einem Schreibverbot belegt worden. Seine erste Publikation nach dem Krieg, der Band ‹Statische Gedichte›, erschien 1948 noch im Arche Verlag Zürich. Auf Einladung von Max Niedermayer erklärte sich Benn in einem Brief vom 18. August 1948 interessiert, seine Werke künftig im Limes Verlag zu veröffentlichen, und unterbreitete dem Verleger seine Projekte. In den folgenden Jahren wurde Benn zum prominentesten deutschsprachigen Autor von Limes. Marguerite Schlüter war seine von ihm sehr geschätzte Lektorin. Die (Erst-)Ausgaben der von Benn zwischen 1933 und 1945 geschriebenen, aber unveröffentlichten Werke wurden von Marguerite Schlüter lektoriert, diverse Werk- und Auswahlausgaben sowie Briefwechsel (erschienen bei Limes, später bei Klett-Cotta) wurden von ihr (mit)konzipiert, redigiert und herausgegeben. Die Wiederentdeckung Gottfried Benns und die Verbreitung seines Werks nach dem Zweiten Weltkrieg sind laut Carsten Pfeiffer im Wesentlichen dem Verleger Niedermayer und der Lektorin Schlüter geschuldet. Siehe Anm. 3.

Thea Sternheim hätte sich gewünscht, dass auch eine Auswahl von Texten Carl Sternheims bei Limes verlegt würde, ergäbe dies doch eine Nähe zu Benn, «den er [Sternheim], solange er seiner Sinne mächtig war, als Mensch und als Dichter so besonders geliebt hat», wie sie in einem Brief vom 22. September 1960 an Marguerite Schlüter ausführt. Sie wäre gerne bereit, an einer Edition mitzuarbeiten, Marguerite Schlüter müsse aber wegen der Rechte und der Finanzierung mit ihrem Schwiegersohn Heinrich Enrique Beck verhandeln. Dies tat Marguerite Schlüter mehrmals. Die Zusammenarbeit mit Beck erwies sich aber als schwierig, die Verhandlungen liefen ins Leere und die geplante zweibändige Ausgabe kam nicht zustande.

«Am besten [sind] die mit einem Buch verbrachten Stunden» (TB 23.7.1966)

In den frühen 1950er-Jahren, nach Erscheinen der ‹Sackgassen›, erkundigt sich Thea Sternheim immer wieder bei Marguerite Schlüter nach dem Verlagsprogramm des Limes Verlags – sie fragt auch regelmässig nach Schlüters Befinden, denn sie weiss, dass sie sehr viel arbeitet und sich nur wenige Ruhepausen gönnt: «Nun schreiben Sie das nächstemal auch etwas über sich! Sind Sie guter Dinge, in einem bejahenden Stadium? Gratulation zur Romfahrt! Was mich betrifft so denke ich oft an Sie – so als eine Art Enkelkind, das man besonders gernhat.» (Brief vom 17.11.1959) Es scheint, als sehe Thea Sternheim in diesen Jahren Marguerite Schlüter als ein vertrautes Familienmitglied. «Seit ich weiss, dass Ihnen die Morgenstunden mühsamer sind als die anderen Tageszeiten reihe ich Sie noch mehr in die Reihe meiner Kinder ein, die sich über dasselbe beklagten und beklagen: Herman Herman-Lucien de Cunsel (1908–1971), belgischer Maler und langjähriger Freund von Thea Sternheim., Mopsa, Klaus Klaus Sternheim (1908–1946), Sohn von Thea und Carl Sternheim.… Bei mir ist das gerade Gegenteil der Fall […].» (Brief vom 14.6.1960)

Da die Antwortschreiben Schlüters aus diesem Jahrzehnt nicht vorliegen, lässt sich nicht sagen, ob Thea Sternheim mehr Persönliches von Marguerite Schlüter erfahren hat. Dass Korrespondenzen nicht vollständig erhalten sind, ist nichts Aussergewöhnliches. Dafür kann es verschiedene Gründe geben: Briefe gehen verloren, sie werden vielleicht von den Empfängerinnen nicht aufbewahrt oder bei einem Wohnungswechsel entsorgt. Oder sie werden von den Erben weggeworfen, einbehalten, an Antiquariate oder an Sammler verkauft.

In ihren Briefen aus den 1950er-Jahren erweist sich Thea Sternheim als passionierte Leserin und Kennerin der französischen Literatur. Immer wieder schickt sie entsprechende Artikel aus französischen Zeitungen und Zeitschriften nach Wiesbaden. Sie schlägt Max Niedermayer und Marguerite Schlüter auf deren Wunsch Bücher vor, die sich ihrer Meinung nach für eine Übersetzung eigneten und ins Verlagsprogramm von Limes passten. So erwähnt sie in einem Schreiben vom 21. Dezember 1953 den Roman ‹La fin des Ambassades› (1953) von Roger Peyrefitte, Diplomat und Botschaftssekretär, der mit Enthüllungsromanen über den Vatikan, über die Freimaurer oder über bekannte Persönlichkeiten äusserst erfolgreich war. Der Roman sei in Frankreich ein «Bombenerfolg», schreibt Thea Sternheim, räumt jedoch sogleich ein, dass «dieser brillant geschriebene Schlüsselroman über die hiesigen diplomatischen Zustände das deutsche Publikum kaum interessieren würde». Der Limes Verlag zog eine Publikation offenbar nicht in Betracht, das Buch mit dem Titel ‹Diplomatische Missionen› erschien 1954 im Heinrich Scheffler Verlag, Frankfurt a.M.

Thea Sternheim interessiert sich lebhaft für Biographien, Tagebücher und Memoiren. Sie gehört selbst zu den grossen Diaristinnen des 20. Jahrhunderts und führte von 1903 bis 1971 ein Tagebuch. Im Kriegsjahr 1918 notierte sie als 35-jährige Frau – sie lebte damals mit ihrer Familie in Belgien: «Der Reiz an einem Menschen ist für mich in jedem Fall sein geistiger Besitz, sein Hausrat an Gedanken, an Aufgezeichnetem. In erster Linie stelle ich das Tagebuch, Briefe, Manuskript. Ich gäbe jede kostbare, jede Erstausgabe hin für ein handschriftliches Wort, eine persönliche Erinnerung.» (TB 14.4.1918) Im März 1956 bestellt sie die Tagebücher Robert Musils Robert Musil: Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Band 2: Tagebücher, Aphorismen, Essays und Reden, hrsg. von Adolf Frisé. Hamburg: Rowohlt 1955., den sie als Schriftsteller schätzt und für den das Tagebuch als die «bequemste zuchtloseste Form» des Schreibens gilt, da es nicht festgelegten Regeln folgen muss. Formen und Inhalte des Tagebuchs sind so verschieden wie deren Autorinnen und Autoren. Musils Tagebücher umfassen 42 Jahre – insgesamt 30 Kladden befanden sich in seinem Nachlass: Begegnungen, Beobachtungen, kurze Geschichten und Vorarbeiten zu seinem unvollendeten Roman ‹Der Mann ohne Eigenschaften› (der ab 1930 bis 1943 in drei Bänden erschien).

Am 21. Dezember 1953 schreibt Thea Sternheim an Marguerite Schlüter von einer weiteren grossen Entdeckung: «Hachette hat zum erstenmal den vollständigen Text der französisch geschriebenen Memoiren Catharinas II bis zu ihrer Tronbesteigung gebracht, die ich natürlich ausserordentlich interessant finde.» In ihr Tagebuch notiert sie am 19. September 1953, sie habe das Buch trotz ihrer schwierigen finanziellen Lage gekauft und bis tief in der Nacht darin gelesen. In den folgenden Wochen liest sie ihrem Freund Herman de Cunsel vor, während er zeichnet und malt. «Immer noch einmal stellen wir die Anziehungskraft fest, die diese Memoiren auf uns ausüben. Das ist beinah Sexappeal […]. Eine junge blauäugige Frau erzählt uns den mühseligen und oft gefahrvollen Werdegang inmitten einer Horde von Intriganten und Stumpfsinnigen. Schliesslich nimmt sie den Kampf auf.» (TB* 6.10.1953) Die Memoiren der russischen Kaiserin Katharina II (1729–1796) kennt Thea Sternheim bereits aus früheren Jahren, erstmals erwähnt sie die Lektüre im Juni 1908. Sie ist damals schon fasziniert von dieser Persönlichkeit, die sie in einem fast schwärmerischen Tonfall als liebenswürdig und klug beschreibt, haarscharf sei ihr Urteil. (TB* 8.6.1908)

Auch die Memoiren von Henriette von Schirach (der Ehefrau Baldur von Schirachs, eines hohen Funktionärs der NSDAP), die 1956 unter dem Titel ‹Der Preis der Herrlichkeit› im Limes Verlag erscheinen, begeistern Thea Sternheim so sehr, dass sie eine ganze Nacht mit Lesen verbringt. In ihr Tagebuch notiert sie am 28. April 1957, das Buch sei «schnittig» geschrieben, «teils leichtfertig, teils ernst», man müsse Niedermayer dazu gratulieren, dass er es veröffentlicht habe. Gebannt liest sie, wie Henriette als Kind im Fotoatelier ihres Vaters in München Adolf Hitler kennengelernt hatte. Er wurde ihr väterlicher Freund und blieb es, bis sie ihn im April 1943 auf die Deportationen von Jüdinnen und Juden in Holland ansprach. Das Buch sei ein Zeitdokument, führt der Historiker Steffen Bruendel aus, der die Einführung in die erweiterte Neuauflage (München 2016) verfasste. Die Autorin sehe sich selbst als eine durch die nationalsozialistische Ideologie in die Irre Geleitete. Sie versuche aber nicht, sich nachträglich zur Regimegegnerin hochzustilisieren. Das Buch erlebte nach seiner Erstveröffentlichung etliche Neuauflagen und wurde ins Finnische (1962), Englische (1960) und Polnische (2003) übersetzt. Als Thea Sternheim das ihr ausgeliehene Buch an Limes zurückschickt, regt sie an, die Memoiren des Kunsthistorikers und -sammlers Wilhelm Uhde Wilhelm Uhde (1874–1947) war deutscher Jurist, Kunsthistoriker und Schriftsteller, er lebte ab 1924 als Emigrant in Paris. Er wurde 1939 ausgebürgert und versteckte sich bei seiner Schwester in Südfrankreich. In deutscher Sprache erschien seine Autobiographie ‹Von Bismarck bis Picasso. Erinnerungen und Bekenntnisse› erstmals 1938 im Verlag Oprecht, Zürich. Eine Neuauflage, ergänzt mit Uhdes ‹Aufzeichnungen aus den Kriegsjahren› und einem Essay von Bernd Roeck publizierte der Römerhof Verlag, Zürich, im Jahr 2010. oder von Harry Graf Kessler Harry Graf Kessler (1868–1937) war Schriftsteller, Mäzen, Diplomat, Pazifist, Kunstsammler und Tagebuchautor. Kessler führte 57 Jahre Tagebuch, von 1880 bis 1937. Die Gesamtausgabe in neun Bänden wurde 2019 bei Klett-Cotta, Stuttgart, veröffentlicht. zu publizieren. Beide hat Thea Sternheim 1933 in Paris kennengelernt, deren Memoiren hält sie für wichtige Zeitzeugnisse. Sie seien in Deutschland wohl noch unbekannt, meint sie in ihrem

Brief vom 7. Mai 1957 an Marguerite Schlüter.

Marguerite Schlüter und Max Niedermayer hatten Kenntnis von Thea Sternheims Tagebuch, und der Verleger scheint sich im Jahr 1957 danach erkundigt zu haben, wohl im Hinblick auf eine Publikation. Thea Sternheim reagiert am 18. Oktober 1957 mit einem Brief an Niedermayer: Sie finde es geradezu rührend, dass er über ihre Tagebücher nachdenke, über die sie sich selber nicht im Klaren sei und über deren Los sie manchmal so und manchmal ganz anders denke. «Solche Tagebücher, glauben Sie mir, lassen sich schliesslich wie eine Droge an, die man nicht abstellen kann. Es ist im Grunde genommen eine höchst komplexive Angelegenheit, die einem aber sicher zu leben hilft.» In: Briefe an einen Verleger. Max Niedermayer zum 60. Geburtstag, hrsg. von Marguerite Valerie Schlüter. Wiesbaden: Limes Verlag 1965, S. 188 f. Aus gesundheitlichen Gründen könne sie aber zurzeit nicht Stellung nehmen. Tatsächlich hinterfragte Thea Sternheim das regelmässige Schreiben im Laufe ihres Lebens immer wieder und dachte vor allem im höheren Alter darüber nach, ihre Aufzeichnungen zu vernichten. Bernhard Zeller, der Direktor des Schiller-Nationalmuseums und des Deutschen Literaturarchivs Marbach a.N., bat sie in den 1960er-Jahren mehrmals, ihre Tagebücher dem Literaturarchiv in Verwahrung zu geben. Thea Sternheim zögerte lange, bis sie sich zu diesem Schritt entschliessen konnte. Sie hatte grosses Vertrauen in Zeller und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Literaturarchivs. Deshalb erklärte sie sich im Oktober 1969 auch bereit, ihre Tagebücher sowie jene ihrer Tochter Mopsa in Marbach zu hinterlegen, ebenso Briefe von Menschen, die ihr nahestanden, sowie Bücher mit Widmungen, die ihr sehr kostbar waren. (TB 30.10.1969)

«Was für ein Glück es ist, sich zu ihren Freunden rechnen zu dürfen» (Briefentwurf 5.2.1964, M. Sch.)

«Liebste Stoisy, ums Haar hätte ich eben über Ihren so lieben Brief das Heulen angefangen, wie ein richtiges dummes Gör! Nicht nur Sie finden es eine Ewigkeit, da man einander sah – mir geht es ganz genauso. Die Welt wimmelt nur so von uninteressanten oder langweiligen Leuten, und die man so gern sehn und sprechen möchte, die sind weit weg. Und reden, wirklich reden – nicht Wetter und Bierbestellung –: mit wem kann man das denn schon? […] Dabei gäb’s so vieles, über das man reden möchte – immer neue Bücher, viele nur gut zum Abtun, aber doch immer wieder echte Trouvaillen, insbesondre für einen, der wie ich noch so viel literarisches Neuland vor sich hat […].» (Brief vom 6.12.1961)

Diese und ähnliche Passagen aus Marguerite Schlüters Briefen lassen erahnen, dass der schriftliche Austausch mit Thea Sternheim die unmittelbare Begegnung und das mündliche Gespräch nicht zu ersetzen vermochten. Die zeitlichen Abstände zwischen den Briefen der Verlegerin an Thea Sternheim betragen in den mittleren 1960er-Jahren teilweise mehrere Monate. «In Gedanken plaudre ich so oft mit Ihnen, aber der Umweg über Tinte und Papier beziehungsweise Maschine und Farbband ist […] eben ein Notbehelf.» (Brief vom 3.6.1960). Sie sei «kein Briefeschreiber» betont Schlüter mehrfach. Es dürfte ihr auch die Musse dazu gefehlt haben: Sie war äusserst engagiert in ihrer Verlagsarbeit, eine Netzwerkerin, die eine ausgedehnte Korrespondenz mit Autorinnen und Autoren pflegte. Sie war begeisterte Leserin und stets offen für literarische Neuentdeckungen. Horst Linder bezeichnet sie in seinem Nachruf im Börsenblatt des Deutschen Buchhandels vom 26. Januar 2018 gar als «literarische Goldschürferin» https://www.boersenblatt.net/2018-01-26-artikel-zum_tod_von marguerite_schlueter. 1425287.html. Im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek findet sich eine beeindruckende Liste von Publikationen, an denen sie als Übersetzerin, vor allem aus dem amerikanischen Englisch, als Herausgeberin oder als Verfasserin von Vor- und Nachworten beteiligt war. Sie übersetzte, teilweise in Zusammenarbeit mit anderen Übersetzer/innen, literarische Werke von Truman Capote, Walter B. Lowry, Maude Hutchins, William Somerset Maugham und anderen sowie Sachbücher aus den Bereichen Musik, Kunst und Kunstgeschichte, aber auch Kulinarik.

Manchmal berichtet Marguerite Schlüter auf Wunsch Thea Sternheims über ihre Arbeit als Übersetzerin, nicht nur für den Limes Verlag, auch für Rundfunk und Zeitschriften «– ein kleines Porträt der 9, Git le coeur – Europäisches Hauptquartier der Beatniks, wird im Oktober im Magnum Magnum – die Zeitschrift für das moderne Leben (1954–1966) gilt als eine der wichtigsten deutschsprachigen Kulturzeitschriften der Nachkriegszeit. gedruckt, und Briefe von [Allen] Ginsberg aus Indien, ganz amüsant, werden auch bald erscheinen, vermutlich im Twen Twen war eine deutsche Zeitschrift für junge Erwachsenen, die in den Jahren 1959–1971 erschien.. Daneben was Musikalisches: Erinnerungen an Bartók und einen Aufsatz über Kodály von Andor Foldes …» (Brief vom 21.7.1963)

«Was tut sich in Deutschland?»

Diese Frage stellt Thea Sternheim in ihren Briefen an Marguerite Schlüter immer wieder, sie erscheint schon fast als ein Leitmotiv. Leider sind die Antworten Schlüters darauf nur spärlich überliefert. Bestimmt haben sich die beiden Frauen bei ihren Treffen eingehend über dieses Thema unterhalten. Thea Sternheims Verhältnis zu Deutschland ist ambivalent. Während des Krieges hat sie ihre deutsche Staatsbürgerschaft verloren, seit 1944 ist sie staatenlos. Als die Alliierten im August 1944 in Richtung französische Hauptstadt vorrücken, ergeht an alle in Paris lebenden Deutschen die Weisung, nach Deutschland zurückzukehren. Thea Sternheim kommt dieser Aufforderung nicht nach. Sie bleibt – obwohl sie riskiert, noch einmal interniert zu werden (wie im Juni 1940, nachdem die deutschen Truppen im Mai 1940 in die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Frankreich einmarschiert waren).

Mehr als zehn Jahre nach Kriegsende hätte sie die Gelegenheit gehabt, die deutsche Staatsbürgerschaft zurückzubekommen. Im August 1956 sucht sie die deutsche Botschaft in Paris auf, um Administratives zu erledigen. Von der zuständigen Anwältin wird Thea Sternheim sehr zuvorkommend behandelt. «Ob ich meine deutschen Papiere nicht zurückhaben möchte, fragt die mir offenbar wohlwollende Frau. ‹Nein›, sage ich, ‹ich bin lieber staatenlos. Man ärgert sich weniger über sein eigenes Land – weniger über die anderen Länder.› Sie scheint diesen Standpunkt durchaus zu verstehen.» (TB 23.8.1956) Als Staatenlose (apatride d’origine allemande) nimmt Thea Sternheim bewusst Nachteile in Kauf, etwa bei Reisen. So braucht sie einen Geleitbrief des französischen Innenministers, wenn sie nach Deutschland reisen will.

In ihren Briefen zeigt sich Thea Sternheim sehr interessiert an Nachrichten aus Deutschland. Sie liest regelmässig die Zeitung ‹Die Welt›, die Marguerite Schlüter für sie abonniert hat. «[…] jeden Tag, wenn ‹die Welt› eintrifft denke ich mit Dankbarkeit an Sie liebes Schlüterchen. Ohne Sie keine ‹Welt›, keine Zeitungsausschnitte, kein deutsches Buch, kurz, keine Nabelschnur zu den deutschen Belangen, die mir [unleserliches Wort] alles in allem, doch sehr am Herzen liegen. Ich möchte Ihnen klarmachen können, wie dankbar ich Ihnen dafür bin. Habe ich keine Schulden bei Ihnen?» (Brief vom 20.12.1962) Wie sehr viele Emigrantinnen und Emigranten, die in anderssprachigen Kulturen leben, vermisst sie ihre Muttersprache. Am 22. Mai 1960, ein paar Wochen nach einem Besuch Marguerite Schlüters in Paris, schreibt sie ihr: «[…] Am Tag Ihrer Heimfahrt stellte ich mehreremals fest, wie schade es ist, Sie nicht dauernd hierzuhaben. Man würde sich regelmässig sehen, über das, was man gemeinsam liebt, fachsimpeln. Und dazu hätte ich die Freude deutsch reden zu hören und sprechen zu können. Sie ahnen gar nicht in welchem Maass mir die Muttersprache in dem sonst heimatlich anmutenden Paris abgeht!» Gerne nimmt Thea Sternheim das Angebot an, deutsche Bücher, die sie in Paris nicht besorgen kann, zum vergünstigten Sortimentspreis über den Limes Verlag zu bestellen. Häufig sind es Sachbücher aus den Bereichen Literatur und Geschichte. [Brief 7a, 7b Th. Sternheim]  7a, Th. St., Brief vom 13.11.1960

7a, Th. St., Brief vom 13.11.1960  7b, Th. St., Brief vom 13.11.1960

7b, Th. St., Brief vom 13.11.1960

Doch nicht nur die geschriebene und die gesprochene Sprache vermisst Thea Sternheim, auch deutsche Luxusgüter, die in Paris sehr teuer oder gar nicht aufzutreiben sind, sie jedoch emotional mit Deutschland verbinden, fehlen ihr. «Darf ich Sie schliesslich um noch etwas anderes bitten:», schreibt sie in einem Brief vom 15. Dezember 1955 an Marguerite Schlüter, «Ich habe eine unbeschreibliche Lust auf deutschen Marzipan. In Wiesbaden gibt es doch sicher eine Filiale von Stollwerck oder Haarmann. Sollte es möglich sein, dass man Marzipan nach Paris schicken kann, so lassen Sie mir doch für etwa 40–50 Dm Marzipan, am liebsten den weissen, nach Lübecker Art, wie Stollwerk ihn früher als Torten fabrizierte, schicken. Halten Sie diesen etwas grotesken Heisshunger meinem Greisenalter zugute und sein Sie mir vor allem nicht böse, Sie mit dieser Bitte zu belästigen.» Die Bitte wurde erhört, nach sechs Wochen traf das Paket in Paris ein. [Karte 8a, 8b Th. Sternheim]  8a, Th. St., Karte vom 28.1.1956

8a, Th. St., Karte vom 28.1.1956  8b, Th. St., Karte vom 28.1.1956

8b, Th. St., Karte vom 28.1.1956

Zu den Dingen, die Thea Sternheim vermisst, gehört auch deutsches Porzellan mit dem traditionellen Zwiebelmuster. Marguerite Schlüter sorgt dafür, dass ein Geschäft in Wiesbaden ihr das gewünschte Geschirrservice zustellt. Erst nach knapp einem halben Jahr trifft es ein: «Es ist kaum zu glauben mein Engel, die paar an sich so belanglosen Tassen und Tellerchen, die aber die Bresche in meiner blaugezwiebelten Gewohnheit wieder ausfüllen, sind tatsächlich angelangt!» (Brief vom 30.4.1960) Sie sei trotz Hexenschuss drei Stunden am Zoll angestanden, das so sehnsüchtig erwartete Kistchen «einzuheimsen». Über die Zollformalitäten, die Thea Sternheim als bürokratische Schikane erlebt, beschwert sie sich mehrmals sowohl in ihren Briefen als auch im Tagebuch. Während Bücherpakete relativ zügig zwischen Deutschland und Frankreich hin- und hergeschickt werden konnten, wurden Pakete mit besonderem Inhalt oft am Zoll zurückgehalten.

«– ich komme schier um vor Arbeit, und abends lockt das Tennis.» (Brief vom 21.7.1963, M. Sch.)

In all den Jahren erwähnt Marguerite Schlüter jeweils im Herbst die Frankfurter Buchmesse, die in den ersten Oktoberwochen stattfindet. Mehrmals spricht die Verlegerin vom «Chaos der Buchmesse», sie werde jedes Jahr hektischer, und oft liefen die Geschäfte nicht so gut wie erhofft. Am 10. Dezember 1963 schreibt sie, die diesjährige Messe sei «[…] nicht grade Grund zu Jubelgesängen: ein schlechter Herbst, lauter Bücher, die zwar glänzende Rezensionen einheimsen, aber nicht verkauft werden – eine triste Angelegenheit». Trotz allem Pessimismus hätten sie fürs Frühjahr einiges vor, nämlich eine neue Reihe, Limes Nova, moderne Literatur im Paperback. Im gleichen Brief erwähnt sie, es laufe ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen Limes «wegen Gefährdung der Sittlichkeit durch Verbreitung des Buches ‹Naked Lunch› von William S. Burroughs. […] Jugendgefährdung kann man uns nicht vorwerfen, dagegen sind wir durch strenge Auflagenlimitierung und Lieferung nur gegen unterschriebenen Verpflichtungsschein gesichert. Aber das jetzt zur Debatte stehende Delikt ist gravierender. Anlass zu allem war ein Raubmörder in München, in dessen Habseligkeiten die Polizei ein Exemplar des Burroughs fand! Ich hoffe, nicht alle Limes-Leser gehören in dies Genre […]»

Sieben Jahre später berichtet sie – in ihrem letzten Brief vom 18. November 1970 an Thea Sternheim –, sie habe an der Buchmesse einen grossen Taschenbuchabschluss gemacht: «Ullstein, Rowohlt und Fischer schlugen sich um die Rechte des kompletten Burroughs und boten sich gegenseitig hoch. Das ist natürlich für unsereinen eine seltene und recht genussreiche Sache.» Ansonsten bleibe nur zu konstatieren, dass die Buchmesse «jährlich grösser und ungemütlicher und doofer wird». In der Zwischenzeit sind die studentischen Proteste laut Marguerite Schlüter auch in der Buchmesse angekommen, es gebe Krawalle gegen Naziverlage, Verlagsstände seien demoliert worden.

Einschneidend für Marguerite Schlüter sowohl beruflich als auch privat ist der Tod des Verlegers Max Niedermayers am 23. Mai 1968. Sie übernimmt die Verantwortung für den Verlag als geschäftsführende Gesellschafterin und Verlegerin Siehe Anm. 3. – zunächst gemeinsam mit der Witwe Lilo Niedermayer. In den folgenden Jahren gerät der Limes Verlag zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten. In den letzten Briefen Schlüters an Thea Sternheim sind Liquiditätsprobleme ein wichtiges Thema. Das Testament Max Niedermayer sei ungeschickt und unzureichend, möglicherweise verliere sie ihre Arbeit. Man rät ihr, aus dem Verlag auszusteigen, eine andere Stelle anzunehmen, in ihrem Alter – sie ist mittlerweile vierzig – habe sie als erfahrenen Fachfrau noch Chancen. «Aber wenn man wie ich 20 Jahre in einem so individualistisch geprägten Verlag gearbeitet hat und weiss, dass es der Sinn war, die Sache weiterzuführen, kann man doch nicht einfach aufstehn, seinen Hut nehmen und gehn.» (Brief vom 21.11.1969) [Brief 9a, 9b M. Schlüter]  9a, M. Sch., Brief vom 21.11.1969

9a, M. Sch., Brief vom 21.11.1969  9b, M. Sch., Brief vom 21.11.1969 Sie wisse nicht, was sie tun soll, schreibt sie einige Monate später, «weiterwursteln, fusionieren, verkaufen, zumachen. Niemand kann es einem sagen, und fragen kann ich auch keinen mehr.» (Brief vom 7.7.1970)

9b, M. Sch., Brief vom 21.11.1969 Sie wisse nicht, was sie tun soll, schreibt sie einige Monate später, «weiterwursteln, fusionieren, verkaufen, zumachen. Niemand kann es einem sagen, und fragen kann ich auch keinen mehr.» (Brief vom 7.7.1970)

Auch Thea Sternheim weiss ihr nicht zu raten. Sie macht sich Sorgen um die Freundin, versichert sie ihrer Verbundenheit. «Wäre ich nicht so gnadenlos invalide, wäre ich schon längst einmal nach Wiesbaden gekommen um nach Ihnen zu sehen.» (Karte vom 16.3.1969) Erhält sie Besuch von Marguerite Schlüter in diesen Jahren, stellt sie fest, wie der Kummer und die Sorgen der Freundin zusetzen. In einem Tagebucheintrag lesen wir: «Besuch Marguerite Schlüters am Nachmittag. Sie ist vom Fleisch gefallen, um Jahre gealtert und bricht beim Eintritt und immer wieder in Tränen aus. Kaum dass sie über Niedermayers Ende zu berichten vermag […].» (TB 31.8.1968) Immerhin verbesserte sich die wirtschaftliche Situation des Limes Verlags, nachdem er im Jahr 1973 von Langen Müller übernommen wurde. Marguerite Schlüter wurde «unter neuem Dach» Verlagsleiterin und Cheflektorin von Limes.

Zu einem letzten Besuch von Marguerite Schlüter in Basel kommt es am 4. September 1970. Thea Sternheim freut sich sehr, wie im Brief vom 17. August 1970 nachzulesen ist: «Liebes Schlüterchen, Sie werden mit Liebe am 4 September erwartet! Sie werden Herman bei mir finden der sich auch freut Sie wiederzusehen. […] In alter treuer Verbundenheit und in der Vorfreude Sie bald zu umarmen Ihre Stoisy»

Dieses Treffen erwähnt Thea Sternheim gleichentags in ihrem Tagebuch. Schlüter habe vor allem von ihren Problemen im Verlag berichtet. «Soll sie den Kampf um die alte Bindung weiterführen oder die ihr angebotene, risikenlose und pekuniär bessere Stellung in einem anderen Verlag annehmen?» (TB 4.9.1970)

Es scheint, dass in diesem letzten Jahr des Briefwechsels beide Frauen von ihren beruflichen und persönlichen Sorgen stark belastet sind. [Brief 10 Th. Sternheim] 10, Th. St., Brief vom 13.7.1970 Thea Sternheim, im 88. Lebensjahr stehend, hat mit vielen gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen, die sie in ihrer Mobilität einschränken. Trotz ihrer körperlichen Gebrechlichkeit sei die Moral meistens gut, berichtet sie in ihrem Brief vom 5. Dezember 1970. «Jeden Tag jedenfalls geniesse ich das Glück das ein Buch oder ein Bild mir noch heute trotz aller Defekte, zu machen imstande ist.» Bis ins hohe Alter behält Thea Sternheim ihre geistige Wachheit und setzt sich mit Kunst und Literatur auseinander. Sie arbeitet an der Gesamtausgabe Carl Sternheims Carl Sternheim: Gesamtwerk, hrsg. von Wilhelm Emrich (ab Band 8 unter Mitarbeit von Manfred Linke). 10 Bde. Neuwied a. Rh., Berlin (Bd 10: Darmstadt): Luchterhand 1963–1976. mit, liest auch zeitgenössische Literatur und teilt Marguerite Schlüter ihre Überlegungen dazu mit. Ebenfalls im Brief vom 5. Dezember 1970, dem zweitletzten des Konvoluts, sinniert sie über die Frage, ob «sich neben der realen Pleite des alten Europas auch eine geistige Pleite entwickelt, dass man sich hin und wieder fragt, ob es in Zukunft noch überhaupt etwas geben wird was man früher als Literatur bezeichnete. Wächst sich der Schriftsteller nicht überhaupt zum Handlanger der gerade am Ruder befindlichen Partei aus: de Gaulle – Malraux, Brandt – Grass, Böll, Walser u Cie und das so in jedem Land? Kann man es heute überhaupt noch wagen einem Verlag ein Buch zur Übersetzung zu empfehlen?»

10, Th. St., Brief vom 13.7.1970 Thea Sternheim, im 88. Lebensjahr stehend, hat mit vielen gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen, die sie in ihrer Mobilität einschränken. Trotz ihrer körperlichen Gebrechlichkeit sei die Moral meistens gut, berichtet sie in ihrem Brief vom 5. Dezember 1970. «Jeden Tag jedenfalls geniesse ich das Glück das ein Buch oder ein Bild mir noch heute trotz aller Defekte, zu machen imstande ist.» Bis ins hohe Alter behält Thea Sternheim ihre geistige Wachheit und setzt sich mit Kunst und Literatur auseinander. Sie arbeitet an der Gesamtausgabe Carl Sternheims Carl Sternheim: Gesamtwerk, hrsg. von Wilhelm Emrich (ab Band 8 unter Mitarbeit von Manfred Linke). 10 Bde. Neuwied a. Rh., Berlin (Bd 10: Darmstadt): Luchterhand 1963–1976. mit, liest auch zeitgenössische Literatur und teilt Marguerite Schlüter ihre Überlegungen dazu mit. Ebenfalls im Brief vom 5. Dezember 1970, dem zweitletzten des Konvoluts, sinniert sie über die Frage, ob «sich neben der realen Pleite des alten Europas auch eine geistige Pleite entwickelt, dass man sich hin und wieder fragt, ob es in Zukunft noch überhaupt etwas geben wird was man früher als Literatur bezeichnete. Wächst sich der Schriftsteller nicht überhaupt zum Handlanger der gerade am Ruder befindlichen Partei aus: de Gaulle – Malraux, Brandt – Grass, Böll, Walser u Cie und das so in jedem Land? Kann man es heute überhaupt noch wagen einem Verlag ein Buch zur Übersetzung zu empfehlen?»

Im gleichen Brief erwähnt Thea Sternheim, sie lese Dostojewskijs ‹Dämonen› und finde das Buch «noch viel prachtvoller» als bei der ersten Lektüre vor bald 60 Jahren. Thea Sternheim schätzt Literatur hoch ein, deren Aktualität zeitlos bleibt – darin sieht sie literarische Qualität. Die Werke russischer Autoren, vor allem Tolstoj, Dostojewskij und Gogol, hat Thea Sternheim bereits als ganz junge Frau entdeckt und zeitlebens verehrt. Die Russen zählte sie, zusammen mit einer Anzahl anderer Autoren (Flaubert, Stendhal, Gottfried Benn, um nur einige zu nennen), zur Gemeinschaft ihrer «Heiligen». Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie die Zeiten überdauern. Die subtilsten Künstler, schreibt Thea Sternheim in ihren ‹Erinnerungen› Thea Sternheim: Erinnerungen, hrsg. von Helmtrud Mauser in Verbindung mit Traute Hensch. Freiburg i.Br.: Kore 1995., ersetzen den Heiligen in unserer Zeit, sie sind «Nothelfer», und sie helfen uns zu leben.

Siglen und Abkürzungen

Anna Thea Sternheim: Anna, in: Carl Sternheim: Mädchen. Leipzig: Kurt Wolff Verlag 1917, S. 7–59.

Erinnerungen Thea Sternheim: Erinnerungen, hrsg. von Helmtrud Mauser in Verbindung mit Traute Hensch. Freiburg i.Br.: Kore 1995.

GB–Th. St. Gottfried Benn – Thea Sternheim: Briefwechsel und Aufzeichnungen. Mit Briefen und Tagebuchauszügen Mopsa Sternheims, hrsg. von Thomas Ehrsam. Göttingen: Wallstein Verlag 2004.

Sackgassen Thea Sternheim: Sackgassen. Wiesbaden: Limes Verlag 1952.

TB Thea Sternheim: Tagebücher 1903–1971, hrsg. und ausgewählt von Thomas Ehrsam und Regula Wyss im Auftrag der Heinrich Enrique Beck-Stiftung, 5 Bde., zweite, durchgesehene Auflage. Göttingen: Wallstein Verlag 2011. Zitiert als TB mit Datum des Eintrags.

TB* Unkorrigierter Arbeitstext der CD, die der zweiten Auflage der Tagebücher beiliegt.

Bei Zitaten aus den Briefen wird die Originalschreibung belassen. Wenn aus dem Tagebuch Thea Sternheims zitiert wird, entspricht die Schreibweise dem gedruckten Text der Tagebuch-Edition (TB bzw. TB*).